企业级Agent怎么搭建,腾讯云给出了标准答案

企业级Agent怎么搭建,腾讯云给出了标准答案2025 年是 AI Agent 的元年时刻——这句话最近频繁出现在各种报道中。我也认同。但我觉得元年的意义,不是一个新概念的诞生,而应该是价值兑现。也就是说,AI Agent 不再只是技术演示,而是成为提升生产力、改变工作方式的实用工具。

2025 年是 AI Agent 的元年时刻——这句话最近频繁出现在各种报道中。我也认同。但我觉得元年的意义,不是一个新概念的诞生,而应该是价值兑现。也就是说,AI Agent 不再只是技术演示,而是成为提升生产力、改变工作方式的实用工具。

本周,我们关注 Agent 与工业结合正在发生的变化,我们邀请研发时序大模型 Geegobyte-g1 以及工业智能体平台「河谷」的初创企业极峰科技的创始人王筱圃,和我们聊一聊什么是时序大模型,和大语言模型的区别和具体的案例,他们如何训练一个 Agent 并把它卖给企业投入到生产流程中。希望能对大家了解 AI Agent 如何应用于工业生产有所帮助。

GPT-5 的发布,可以看作是一个分水岭。练习时长两年半的 GPT-5,并没有展现出和 GPT-4 本质上的差别,甚至因为模型的预设人格引发了用户的反感情绪。

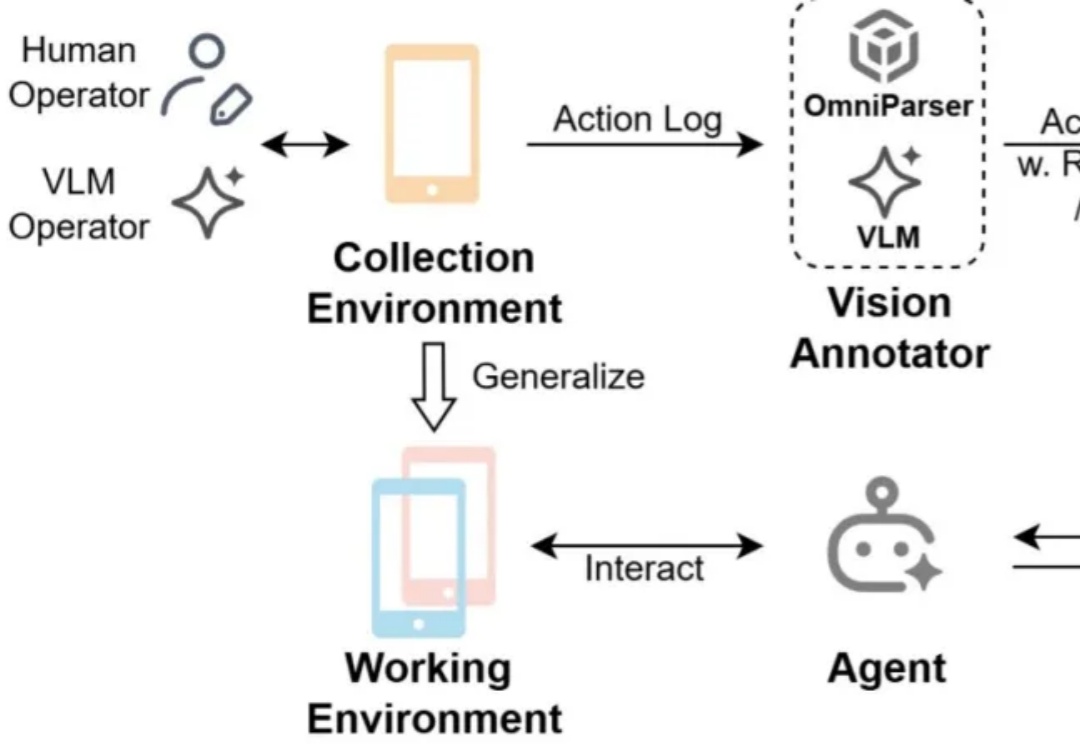

打开手机,让 AI Agent 自动帮你完成订外卖、订酒店、网上购物的琐碎任务,这正成为智能手机交互的新范式。

AI 硬件,已经成为大模型之后,又一个令人兴奋的领域。 正如 AI Agent 从通用开始走向垂直,AI 硬件,也已经逐渐分化到「陪伴」、「工作」等各个垂直领域。

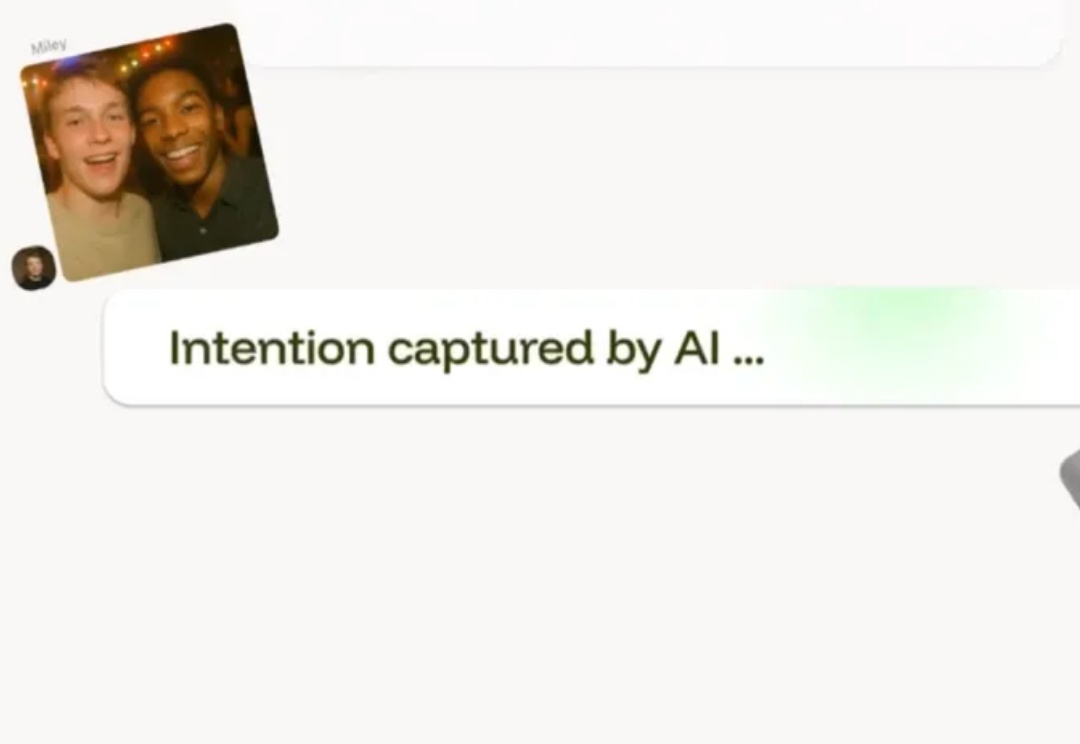

Intent近日宣布获得数千万美元战略投资, a16z 与 GV 联合领投,跟投方还包括几位前微信产品负责人创立的基金。在 2025 年 AI Agent 市场规模已经冲到 73.8 亿美元的节点上,这笔钱显然押注的是“聊天即执行”这个赛道的爆发潜力。

大厂在 AI Agent 上的每一步动作,都值得紧盯。因为没人能预测,一个看似小小的产品,最终会被扩展到多大规模,串联出怎样的「新业务体系」。

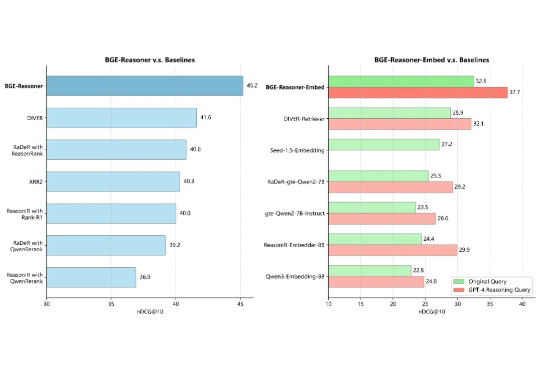

人工智能的浪潮正将我们推向一个由 RAG 和 AI Agent 定义的新时代。然而,要让这些智能体真正「智能」,而非仅仅是信息的搬运工,就必须攻克一个横亘在所有顶尖团队面前的核心难题。这个难题,就是推理密集型信息检索(Reasoning-Intensive IR)。

在软件领域,Vibe Coding的核心在于:让开发者摆脱繁琐、低产出的代码编写,把体力活交给 AI,从而专注于更高维度的产品迭代与创意探索——追求的是效率 + 创意的双重突破。

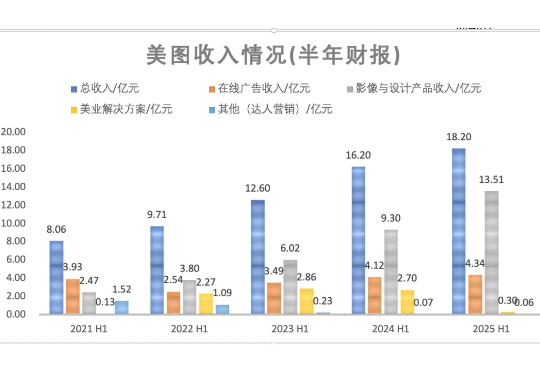

RoboNeo 拿下百万 MAU 后,美图财报依旧强势。7 月中旬,美图上线了面向影像领域的 AI Agent RoboNeo,并靠“emoji 小人”的社媒风潮获取了第一批用户,上线一个月左右的时间,已拿下 100W 左右的 MAU。美图又以极快的速度,推火了一款新产品。在 AI 时代,聚焦影像的美图,有点乘风起的意味,如其昨天发布的半年报。